学都「仙台・宮城」サイエンス・デイとは

学都「仙台・宮城」サイエンス・デイは、科学や技術のプロセスを五感で感じられる場を目指した体験型科学イベントです。東北大学の川内キャンパスで2007年から毎年開催されていて、誰でもそのプロセスを評価する賞を創設することができます。2022年からは「金属材料研究所賞」という賞も創設されました。金属材料研究所からの出展は今回が初めてです。

7月20日は三連休の中日で、朝から日差したっぷりの暑い日でしたが、大勢の親子連れや学生、大人が会場を訪れました。青葉山キャンパスなどのサブ会場を含め109の出展があり、主催したNPO法人 natural science によれば、約1万人が来場したそうです。

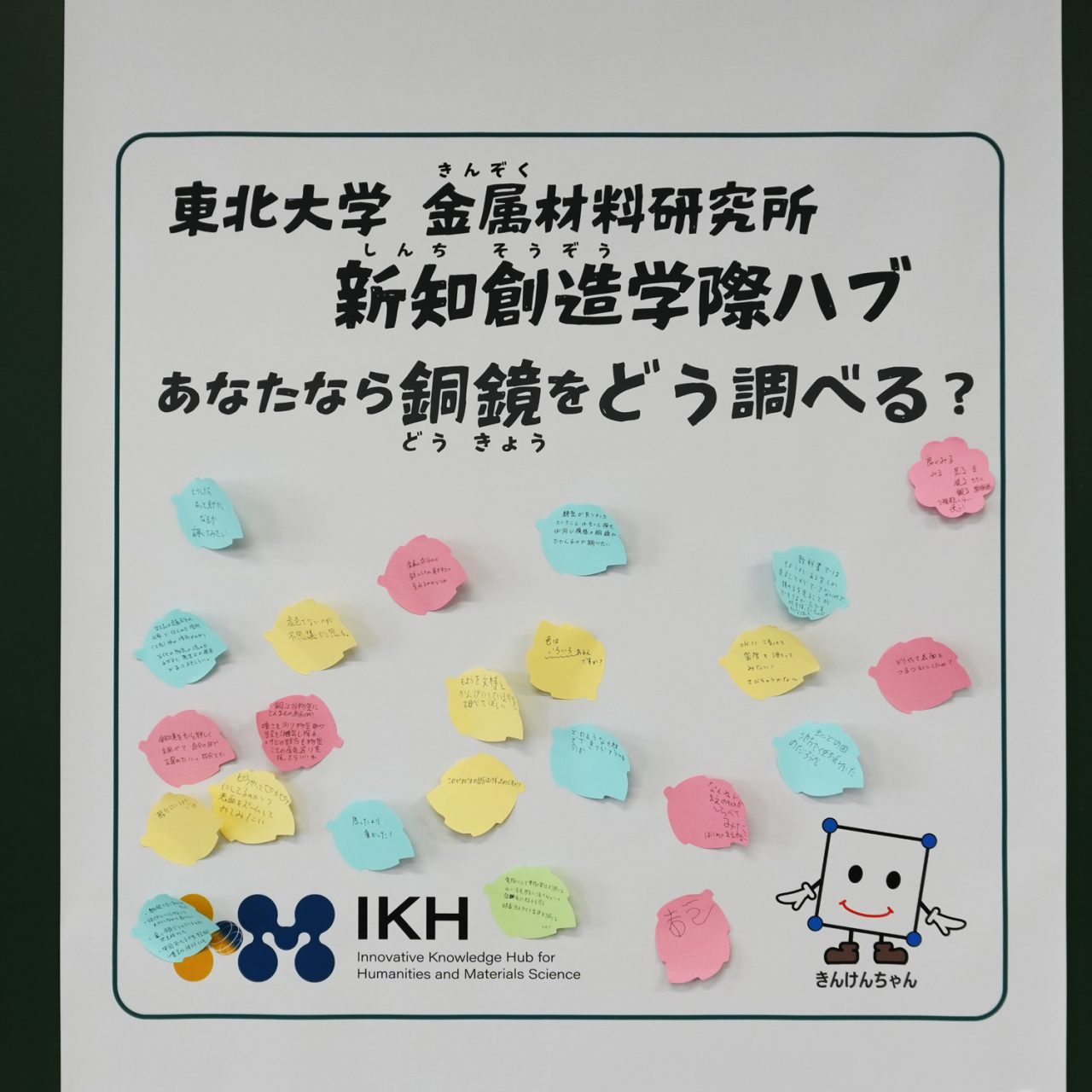

新知創造学際ハブの出展ブース

銅鏡の重さを感じてみよう

新知創造学際ハブのブースでは、今まさに研究対象となっている「銅鏡」を展示しました。来場者には、実際に手に持って、顔が映るか試したり、重さを感じてもらったりしました。「どのような成分でできているのか」「銅なのに赤くないのはなぜか」「思ったより軽い」「教科書では模様がある面しか見ることができないので鏡の面を見られてよかった」などさまざまな疑問や感想が聞かれました。

銅鏡を持って重さを感じた人には「サイエンス・デイで銅鏡を持ってみました」カードをお渡ししました。

この銅鏡は非破壊分析が行われてきましたが、この後は金研の研究者が得意な断面の直接観察などが予定されています。この後の分析結果については、10月11日に予定されている「きんけん一般公開」でもご紹介の予定です。また見に来てくださいね。

材料研究のプロセスを体験してみよう

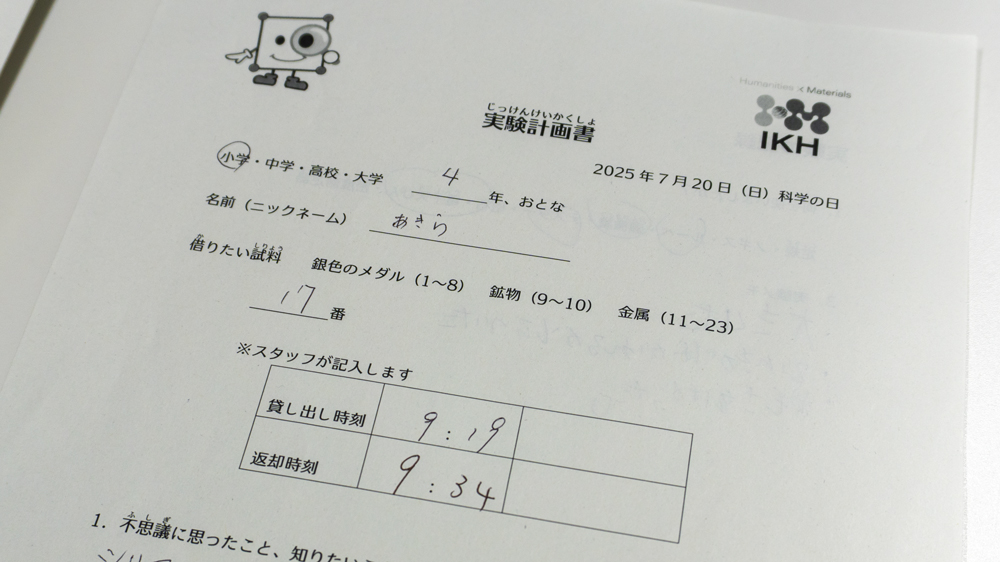

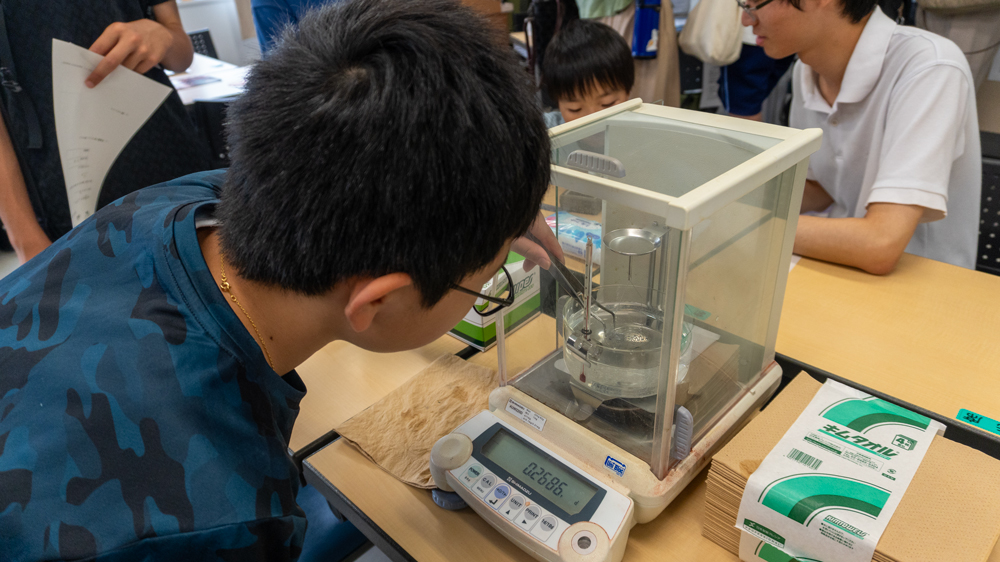

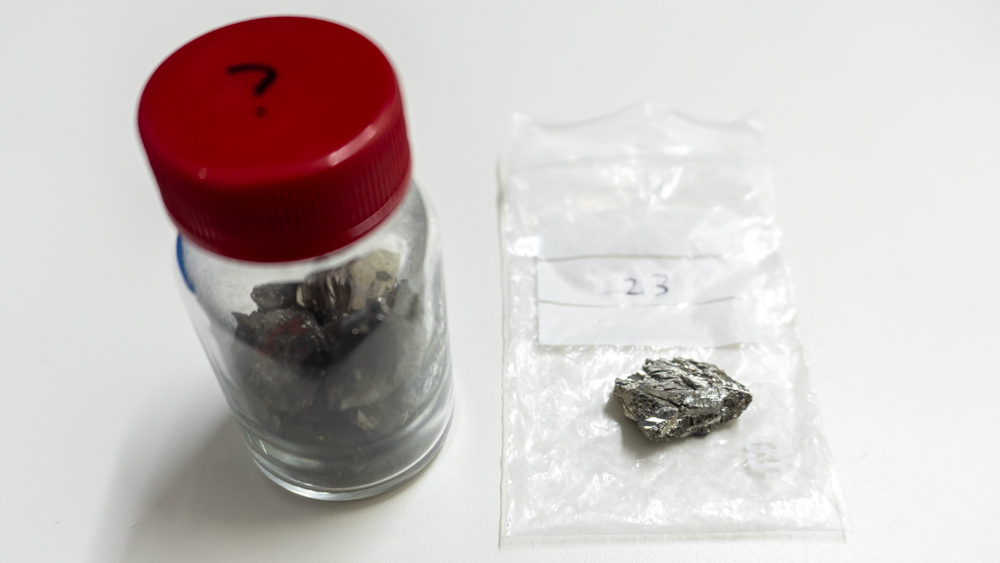

銅鏡は一つしかないのでみんなで調べることはできませんが、銅鏡を調べているつもりで、材料研究のプロセスを体験してもらう実験コーナーです。机の上に並んだ試料の中から好きなものを選んで、好きな方法で調べることができます。95人が21種類の金属や石を選んで「実験計画書」に記入し、実験を行いました。机の上には長さや質量を測る道具や、電気が流れるかどうかを試すテスター、磁石、顕微鏡などがあります。「実験計画書」の裏には、選んだ道具で調べたことを書き込んでいきます。

一番人気の試料は、キラキラ光るNo.23の試料、次点はNo.11の銅(Cu)でした。No.23は何なのかスタッフも分からない謎の試料です。実験コーナーには、浮力を使った簡易比重測定器がありました。No.23の密度測定結果と、元素の密度一覧表から、合金でなければジルコニウム(Zr)ではないかと突き止めたあなた、当たりです。

銅鏡は実際にどんな方法で調べられるのか、楽しみにしていてくださいね。

関連記事・ページ

- 2025.07.04【7/20開催】学都「仙台・宮城」サイエンス・デイに出展します

- 密度ってどうやって測るの?|YouTube 新知創造学際ハブチャンネル ショート

- あなたならどう調べる?|YouTube 新知創造学際ハブチャンネル 再生リスト

- 学都「仙台・宮城」 サイエンス・デイ|NPO法人 natural science