What is the IWATE university Centre for HIRAIZUMI Studies ?

岩手大学 平泉文化研究センターとは

平泉の魅力

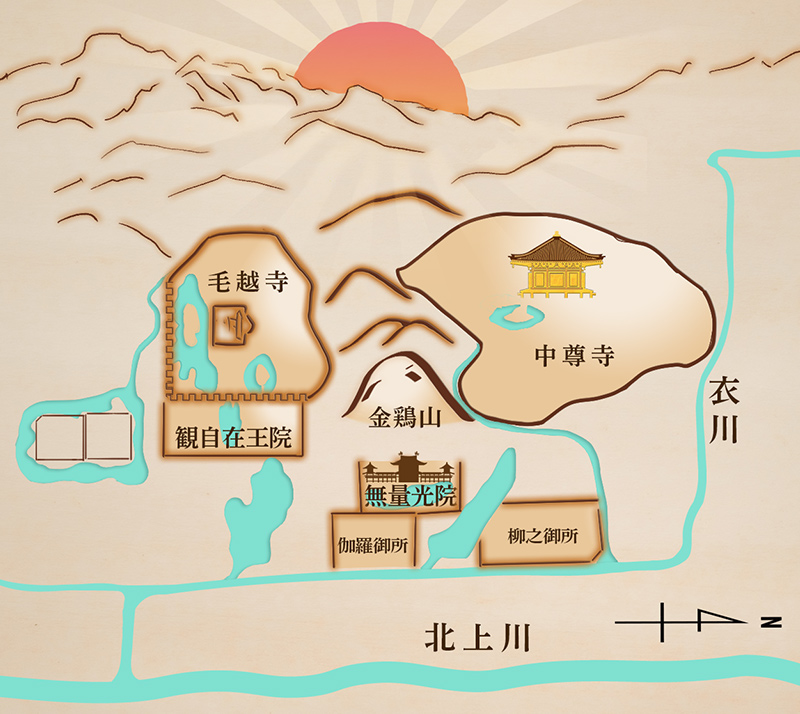

平泉は岩手県の南部、岩手大学がある盛岡市と東北大学がある仙台市のちょうど中間地点に位置します。陸奥国(福島から青森までの東北地方太平洋側)の中心地点でもありました。東北地方の最大の川、北上川とその支流に挟まれた一帯に平泉の遺跡が点在しています。

平泉は12世紀に奥州藤原氏によって築かれた政治・経済・文化の中心地でした。京には院政が敷かれる一方で、鎌倉に幕府ができ始めていたころです。

藤原氏の滅亡後も、中尊寺や毛越寺は同じ場所で宗教活動を続けてきました。鎌倉幕府が歴史を記した書物『吾妻鏡』には藤原氏時代の「館」など寺院以外の建物についても書かれていましたが、1980年代までは館の主要部分は見つかっていませんでした。それらは、暴れ川として知られる北上川に流されたものと考えられていました。

平泉の古地図

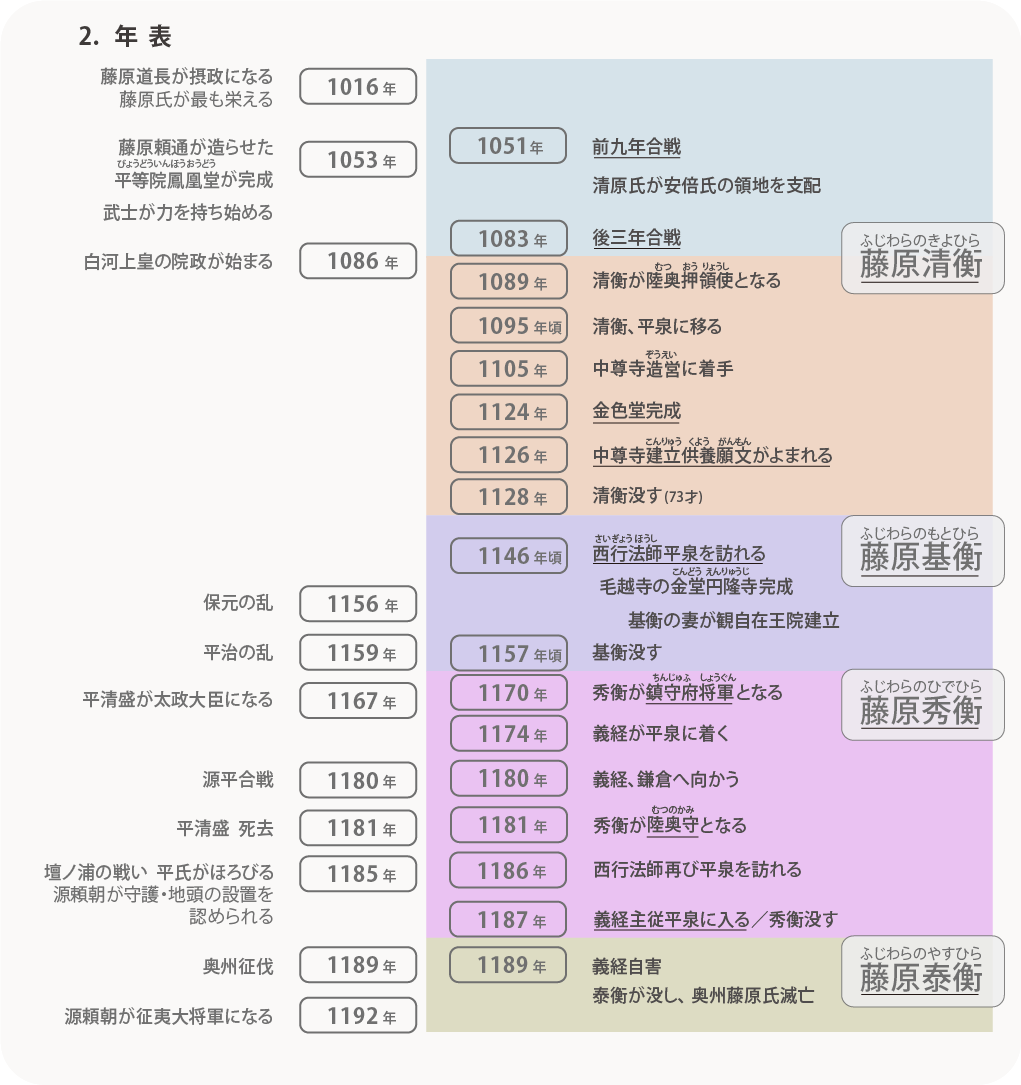

平泉の年表

参考ページ:学習資料「探究・平泉の文化遺産」|平泉文化研究センター

遺跡群の発見

1988年に始まった堤防工事に伴う大規模な発掘調査を経て、柳之御所遺跡は国の史跡に指定されました。その辺りは「柳之御所」という建物があったと言い伝えられ、「柳御所」という地名だったのでこの名前がつきました。柳之御所遺跡からは大きな堀の跡と、「かわらけ」と呼ばれる素焼きの土器をはじめとする大量の出土品が発見されました。

それらは、それまで毛越寺や中尊寺によって抱かれていた、平泉の京都的なイメージとは全く違うものでした。堀で囲まれた館は京都にはないものでしたし、何より堀の大きさは当時の人々を驚かせました。

参考ページ:柳之御所・平泉遺跡群|文化庁

12世紀はどのくらい深い?

藤原氏が滅んだ後、平泉には鎌倉幕府の駐在員のような人がいたことが分かっています。江戸時代の絵図によるとその辺りには農村の風景が広がっていたそうです。

場所にもよりますが、平泉では表土をとって10 cmくらい掘れば、12世紀の地層に到達します。大阪などの沖積平野があるところや、京都のように何度も都が作り直されたりするとやはり深くなるといいます。その点、平泉は発掘はしやすいと言えます。遺跡の現地調査、発掘調査は岩手県と平泉町が担当しています。

岩手大学の全学組織 平泉文化研究センター

(左から)佐藤 嘉広 客員教授、桑 静 准教授、會澤 純雄 副センター長、中村 安宏 センター長、東北大学 杉山 和正 名誉教授、平原 英俊 顧問、廣瀬 薫雄 教授

始まりは寧波プロジェクト「にんぷろ」

2005年から文部科学省の特定領域研究「東アジアの海域交流と日本伝統文化の形成—寧波を焦点とする学際的創生—」が始まりました。5年間の大型プロジェクトで「寧波(ニンポー)プロジェクト(愛称「にんぷろ」)」と呼ばれました。岩手大学 教育学部の薮 敏裕 教授(当時)は「にんぷろ」景観班として「東アジアにおける死と生の景観」の研究代表者を務めました。

にんぷろでは、東アジアの海域交流と日本の伝統文化の形成を「寧波」を焦点として明らかにすることを目指しました。「平泉」には、その寧波を通して伝来した中国文化の痕跡が残っています。景観班では、寧波と平泉との交流がどうだったのか、それによって浄土思想と死生観がどう変わったのかを調査しました。

プロジェクトで重視されたのが、一般社会への成果の還元や社会貢献です。講演会やシンポジウムの開催を通して、地元平泉の方々にも研究成果を知ってもらう取り組みを行いました。当時は平泉や鎌倉の世界遺産登録が話題となっていて、研究者として何ができるかを考えるようになったといいます。にんぷろ景観班は岩手県教育委員会などと協力して活動を行いました。

参考ページ:東アジアにおける死と生の景観|科研費

岩手大学「平泉文化研究センター」設立へ

東北地方の太平洋側が甚大な被害を受けた東日本大震災の年、2011年の6月に「平泉」は世界遺産リストへの記載が決まりました。

そのころ、岩手大学では地域の特色を活かした研究センターを作ろうという動きがあり、2012年4月に岩手大学の全学的な文理融合研究組織として平泉文化研究センターが発足しました。初代センター長はにんぷろ景観班リーダーの薮 敏裕 教授です。

研究センターの目的は、北‧東アジアにおける平泉文化の意義を総合的に解明することです。岩手大学が以前から進めていた中国との学術交流も、その背景となっています。設立当初は、毛越寺の浄土庭園に代表される仏の世界を再現した庭園文化を取り上げました。現在もさまざまな角度から平泉文化の北・東アジアとの関係を考えることを目指しています。

参考ページ:平泉文化研究センター

社会への成果還元

平泉にある岩手県の施設「平泉世界遺産ガイダンスセンター」に平泉文化研究センターのサテライトオフィスがあります。常駐する職員はいませんが、セミナーを開催したり、岩手県の考古資料を研究したりするときに利用しています。

一般の方、学生向けの「平泉文化セミナー」を年に数回開催しています。会場は岩手大学(盛岡市)ですが、希望者にはオンライン配信を行います。講師が話題提供した後には質問を受け付けて双方向のコミュニケーションができる場です。登壇者は文学や考古学などさまざまな分野の方々で、講演内容は「平泉学」そのものです。

参考ページ:平泉世界遺産ガイダンスセンター

全学部参加の文理融合学際組織

この研究センターの大きな特色は、オール岩手大学で取り組むということです。各学部からメンバーが集まりました。古代中世の日本史を研究し、平泉をテーマにしている研究者は他大学にもいますが、平泉の名前を冠した研究センターを持ち、全学組織として平泉を研究しているところは岩手大学しかありません。

全学的な組織としたのは、平泉文化を多面的に研究することに意義があると考えたためでした。研究センターの発足当時、岩手大学には4学部があり、教育学部は歴史学と中国学分野、人文社会科学部は中国学分野、理工学部は理化学的機器分析分野、農学部は土壌分析と形態分析分野を担当しました。

※2025年度から、獣医学部が農学部から分離独立し新設されました。

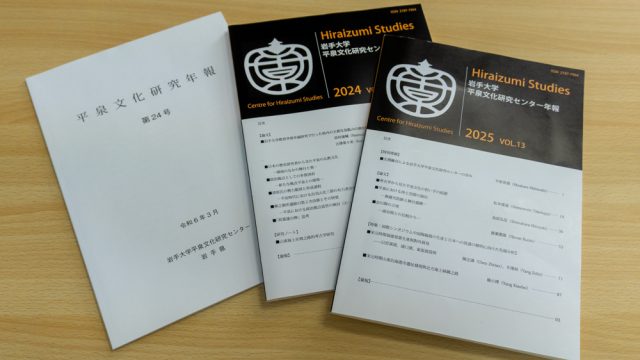

現在、平泉文化研究センターは専任教員および4学部の兼任教員により、考古学的研究部門、文献学的研究部門、教育・地域貢献部門の3つの部門に分かれて活動を行っています。例えば、薮 敏裕 初代センター長は古代中国文化が専門でしたが、平泉の庭園にも中国文化の影響があるのではないかと考え、平泉の庭園文化を研究していました。理工学の研究者なら陶磁器の分析や3Dレーザースキャナによる地形計測、農学の研究者なら発掘された花粉や種子の分析により当時の植生を推定する研究、教育学の研究者なら学校教育の教材作りといった具合です。研究成果や活動内容は毎年度、年報にまとめられています。

研究センターなので所属する学生はいませんが、人文社会科学部と教育学部では、平泉の文化に関心を持ち「卒業論文のテーマにしたい」と相談にくる学生も少なくないそうです。

海外研究機関との連携

平泉文化研究センターはアジアの文化研究機関、特に中国の複数の大学や研究機関と協定を結び、文化財研究を進めています。学生や教員らによる研究交流が進み、所蔵する資料の相互活用にも繋がります。

山東大学 文化遺産研究院の劉 海宇 教授は、2012年から10年間平泉文化研究センターの教員を務め、岩手県立博物館所蔵の印に着目し研究を進めました。それまで大切に保存されていた遺物に光を当てたのです。所属が変わった今でも共同研究は続いています。

参考記事:Bluesky 山東大学劉教授来訪|人文科学×材料科学=「新知創造」学際ハブ

平泉文化研究センターの研究者紹介

平泉文化研究センター 廣瀬 薫雄 教授

古代中国が専門で、出土文物に書かれている文字を研究しています。古代文字は現代の文字とは異なり、解読するのが難しいものです。字形と意味だけでなく、発音も含めて解読することに意義があります。例えば、戦国・秦・漢時代(紀元前5世紀〜紀元後3世紀)の簡牘(かんとく:紙が普及する前の竹や木で作られた書写材料)に書かれた文献を読んでいます。難しければ難しいほどやりがいがありますね。

平泉の文字は時代が新しすぎて私の研究対象とする古代文字とは異なりますが、中国学の立場から平安時代末期以降の文献を読み、日本史を専門とする研究者には気づきにくい平泉の特徴を明らかにしたいと考えています。

平泉の魅力

奥州藤原三代の歴史は、平清盛が登場し、源頼朝がそれに取って代わり、義経が奥州に逃げてくるという、日本人が大好きなくだりも含まれていて、非常に魅力的な研究対象です。

平安末期には、有名な歌人の西行が平泉に関する多くの歌を残しました。江戸時代には、西行を尊敬していた松尾芭蕉も平泉を訪れ、義経を偲んだ歌を詠んでいます。こうした平泉文学も、東北の文化に興味がある方には魅力的でしょう。

平泉では、中国に由来する遺物も発見されています。例えば、平泉の陶器は中国から来たものです。どういうルートでここまで来たのか、貿易のルートを考えるのも面白いと思います。

学際ハブに期待すること

漢代の銅鏡は裏側が模様になっていますが、しばしば文字も書かれています。学際ハブで購入した銅鏡にも文字が書いてあるかも知れません。銅鏡の本物と偽物の成分はどう違うのか調べてほしいと思います。精巧な偽物ってどんなものにでもあって、特に銅鏡は同じものが大量生産されるので、これが偽物だと分かる基準を作ってくれたらいいですね。

学際ハブが始まって、いろんな人と連絡が取れる。装置が使える。今まで見えていたものとは違う新しいことが始まる気がしています。

理工学部 會澤 純雄 准教授

平泉文化研究センターができるまで、考古学に接する機会もなく過ごしてきましたが、急に「陶磁器の分析をやってくれ」と言われて「は?」という感じでした。今では、鎌倉で出土したものと平泉で出土したものは全く質が違うな、と見ただけで分かるほど陶磁器に興味を持てるようになりました。

陶磁器の調査・分析

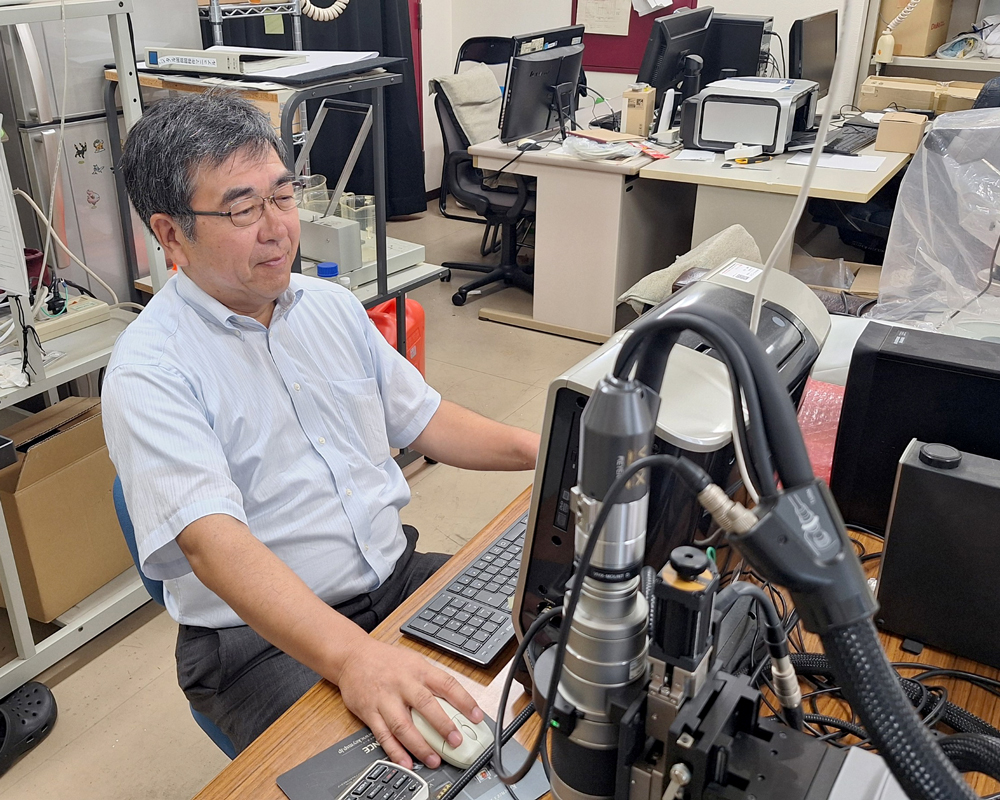

平泉の研究でよく使うのは本務の研究とは違う装置です。例えば、ポータブル複合X線分析装置は、中国や国内各地にケースを転がして持っていきました。同じ装置を用いて比較しなければならないので、持ち出し不可のものがある場所に装置ごと持っていって組成を比較します。

平泉で何点か出土した磁器がどこで作られたのかということを調べています。初期の調査で、考古学的な分類から考えて、中国の浙江省か福建省の窯で作られたものと似ていたので、この辺りの窯だろうということは分かっていました。さらに分析を行えば二重の証明になるので、現地で測ったものと平泉で出たものを比べて特定しようとしています。完全にここだとは言えませんが、化学組成の分布から傾向は推定できました。

中国で作られたものは日本各地にあり、平泉よりも福岡や京都で多く出土しています。福岡市教育委員会が発表した論文で比較したり、福岡から借りてきたものを同じ装置で測ったりしました。結局、その窯ではないことが分かって中国の別の窯に調べに行くことになっています。

参考動画:YouTube動画 岩手大学平泉文化研究センターのポータブル複合X線分析装置とは|新知創造学際ハブチャンネル

新知創造学際ハブが始まって

「学際的な研究のコミュニティを作る、平泉文化研究センターもその中心となる参画機関になりませんか」という話があった初めの会議に出席していました。実際に学際ハブ事業が始まるまでは、私が中性子を使うとか、東北大のX線CTを使うという話になるとは思っていませんでした。また、PGA(即発ガンマ線分析)という手法も初めて知りました。

左から會澤純雄 准教授、佐藤嘉広 客員教授、日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 栗田圭輔 研究副主幹、桑静 准教授

学際ハブで具体的に動いているのは磁器の分析です。今まで使っていなかった量子ビームを使って陶磁器を分析しましょうということになっています。使う装置によって違いますが、三次元の中性子透過像を撮ると透過率の違いで組成の差を知ることができます。また、PGAを使った定量分析、ミュオンによる磁器内部の組成分析を行えば、証拠づけが可能ではないかと考え、現在、測定を依頼して進めているところです。

考古学や人文科学の研究者たちは分析してみたいけど、どうしたらいいか分からないのだと思います。学際ハブでものと装置を通してやり取りが生まれ、研究者同士が議論することでもっと新しいことを知り、研究の質を高めていくことができたらと考えています。

参考ページ:研究用原子炉JRR-3で銅鏡を調べています(即発ガンマ線分析)|新知創造学際ハブ

平泉文化研究センター 佐藤 嘉広 客員教授

考古学が専門で、陶磁器や「かわらけ」を研究しています。平泉で出てくるのは中国産の磁器と愛知あたりの国産の陶器、地元で焼いている「かわらけ」、この3種類です。

専門の研究分野

陶器は愛知県の常滑や、知多半島で焼いたものが大量に入ってきています。平泉でも焼いていますが、お試しで終わったような感じで、自分たちで作るよりは買ったほうが早いということだったのかと考えられています。

磁器については、それを持っていること自体がステータスでした。鏡もそうです。奥州藤原氏が磁器を大量に手に入れたとされていて、そのくらい権力があったという証拠です。磁器は割れていることが多いのですが、なぜ高価なものが小さくなって出てくるかを研究した人もいますね。

素焼きの土器「かわらけ」が発掘される時は大体井戸からそのままの形で出てきます。沈めたり落としたり、「井戸鎮め」という井戸を埋めるときの儀式の跡かもしれません。かわらけは陶磁器のように貴重なものとは認識されていないので、岩手県と相談しながら、小さくなった破片を削ったりして分析しています。かけらになってしまっているものがトンの単位で出土しています。大きなものはナンバリングされている場合もありますが、そのほかのものは2 kg単位の袋で管理されています。

ガラスの分析もしています。ガラス玉は発掘でも出てきますし、金色堂にある藤原氏の棺桶に入っていた副葬品でした。

学際ハブで調べてみたいこと

かわらけには、京都と同じような作り方のものと、地元で代々同じような作り方をしているものと2種類あります。京都と地元との工人による差、と言われていましたが、粘土そのものも違うのか知りたい。つまり、デザインが違うだけなのか、素材も違うのか、ということです。

考古学の研究者たちの興味はこれまで産地や年代の特定に集中していました。かわらけみたいな現地で作られたものだと、秀衡の時代だとか京都の影響だということは議論しても、地元の粘土か、どのくらい混ぜ物がされているかについては調べようがありませんでした。蛍光X線のような科学分析をして、粘土の産地から違っていることが分かれば、粘土を取る人たちがいて、複数の工人に売り渡していたのかもという想像もできます。また、X線CTによるイメージングでは「粘土の折りが繋がっているかどうか」など、製作技術を確認することができるのではないかと考えています。

復元は、昔博物館に勤めていたときにやってみましたが意外と難しいものです。昔の工人も素人ではないのでそれなりの訓練を受けているはずで、復元にも技術が必要です。似たようなところまではいくのですが、当時の品質までは辿り着けませんでした。もし製法が分かったら、復元の夢にも近づけるかもしれません。

関連記事・ページ

- 学習資料「探究・平泉の文化遺産」|平泉文化研究センター

- 平泉の文化遺産の紹介|岩手県

- 平泉の文化遺産 平泉の歴史 |岩手県平泉町

- 岩手県教育委員会平泉埋蔵文化財発掘調査報告資料 & 岩手大学平泉文化研究センター リポジトリ|岩手大学

新知創造学際ハブの関連記事一覧

- 2025.01.06 中国の山東大学を訪問し、文化財研究者と交流しました。新たな連携の芽が生まれました

- 2024.07.23 岩手大学平泉文化研究センター訪問: 陶磁器の生産と流通の解明に向けた、胎土と釉の原子スケール分析の検討

- 2024.07.12 新知創造学際ハブ第4回研究会を岩手大学で開催しました

- YouTube動画 岩手大学平泉文化研究センターのポータブル複合X線分析装置とは|新知創造学際ハブチャンネル