量子・光非破壊解析ユニット Q-ONDAとは

新知創造学際ハブの「ユニット」とは、学際ハブで繋がる多くの分野の研究者たちがテーマを絞って情報を共有し議論する場です。

文物の科学調査では、研究対象を傷つけることが許されない、つまり非破壊での調査が求められる場面が多くあります。量子・光非破壊解析ユニットは、量子ビームや光などさまざまな非破壊分析手法の特性や長所・短所などを把握し、議論を通して参加者それぞれが異なる手法をうまく組み合わせていく手掛かりをつかめれば、という思いで発足しました。分析するだけでなく、その結果をもとに理解していくという意味で「解析」という言葉を用いました。

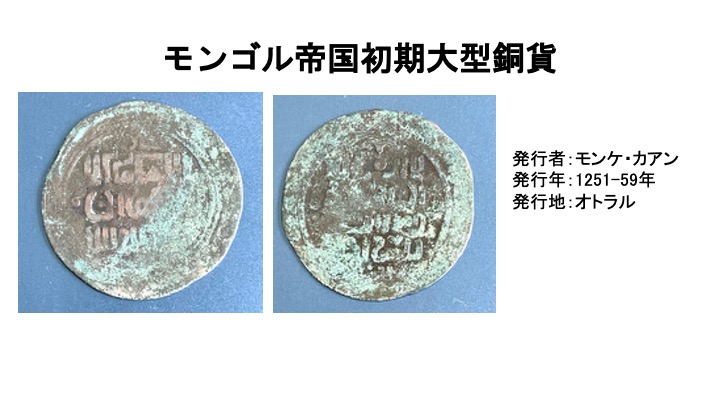

モンゴル帝国の貨幣を分析

8月19日、Q-ONDAユニットの2回目の研究会がオンライン開催されました。話題提供者は広島修道大学 国際コミュニティ学部の宇野 伸浩 氏で、タイトルは「モンゴル帝国の銀貨・銅貨研究への金属分析の応用:微小部蛍光X線分析と即発ガンマ線分析」です。

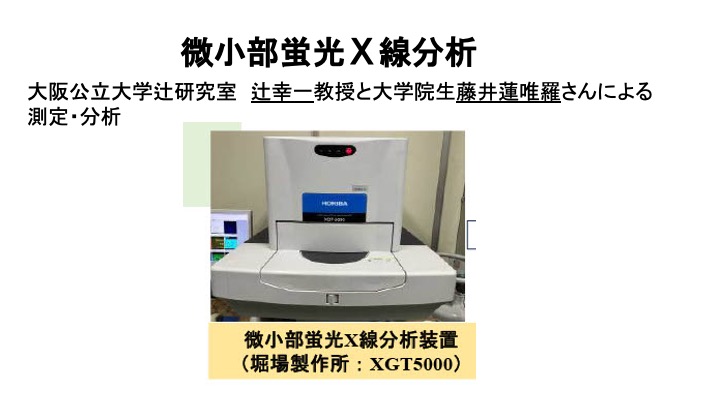

宇野氏は、モンゴル帝国時代の金属貨幣について、大阪公立大学の辻研究室における微小部蛍光X線分析と共焦点型3次元蛍光X線分析により、また、日本原子力開発機構(JAEA)原子力科学研究所の研究用原子炉JRR-3で行った即発ガンマ線分析により、合金の元素組成と腐食層の分析を行いました。それぞれの結果と、過去の分析結果との比較研究を行った成果を発表しました。

参加者からは、貨幣のどの部分を分析したのか、腐食によってできた層を分析したかどうか、どんな状態で出土したのか、などの質問がありました。参加した分析の専門家からはさまざまな分析手法が提案され、活発な議論が繰り広げられました。また、考古学者からは、自らの分析経験を踏まえた問題提起や、モンゴル政権に金属貨幣の組成比を揃える意図はあったのかという質問もありました。

関連記事・ページ

- 2025.08.06 【8/19開催】第2回 Q-ONDAユニット研究会(モンゴル帝国の貨幣)を開催します

- 2025.08.20 Q-ONDAユニット研究会を初開催、話題は「化石と堆積岩」でした

- 2025.06.12 文化財×分析科学 -文理融合の共同研究で見えるものとは-|大阪公立大学 OMUOM

- 2025.05.22 研究用原子炉JRR-3で銅鏡を調べています

- 国際コミュニティ学部 宇野伸浩先生|広島修道大学

- 共同研究課題2024|東北大学 金属材料研究所 新知創造学際ハブ