量子・光非破壊解析ユニット Q-ONDAとは

新知創造学際ハブの「ユニット」とは、学際ハブで繋がる多くの分野の研究者たちがテーマを絞って情報を共有し議論する場です。

文物の科学調査では、研究対象を傷つけることが許されない、つまり非破壊での調査が求められる場面が多くあります。量子・光非破壊解析ユニットは、量子ビームや光などさまざまな非破壊分析手法の特性や長所・短所などを把握し、議論を通して参加者それぞれが異なる手法をうまく組み合わせていく手掛かりをつかめれば、という思いで発足しました。分析するだけでなく、その結果をもとに理解していくという意味で「解析」という言葉を用いました。

また、Q-ONDAの”onda”には、オランダ語やイタリア語で「波」という意味があります。この名前には、量子ビームや光といった「波動」のイメージとともに、活動が波紋のように広がっていくことへの想いが込められています。

このユニットは、東北大学 金属材料研究所 新知創造学際領域形成推進室の三河内 彰子 副室長が幹事となって、定期的に研究会を開催する予定です。

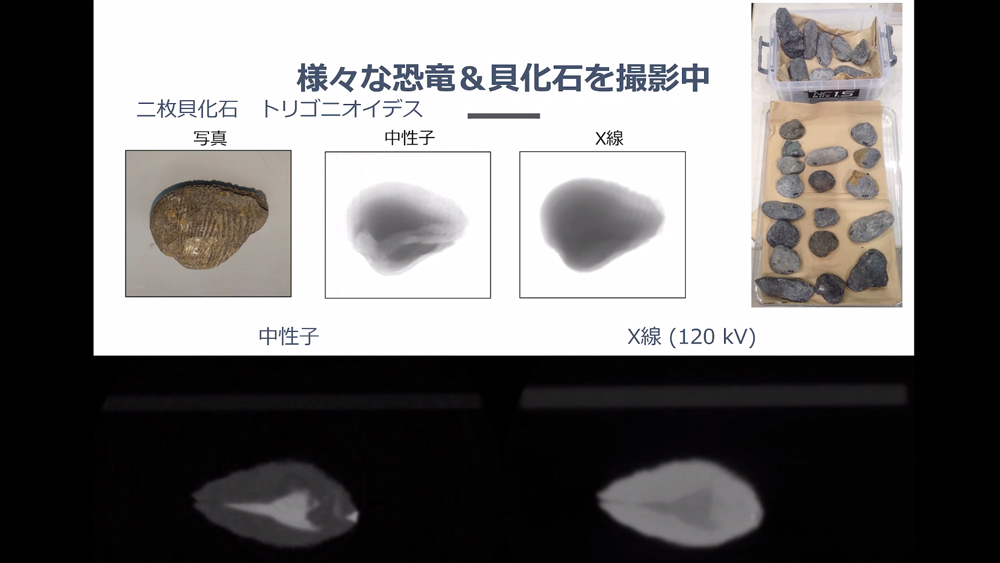

化石および堆積岩に対するX線・中性子線イメージング

6月16日10時からオンライン開催された第1回のQ-ONDA研究会は、参加者の自己紹介から始まりました。参加者は計16名で、恐竜学者をはじめ、分析科学の研究者や考古学者などさまざまです。

福井県立大学 恐竜学部の河部 壮一郎 氏は、「化石および堆積岩に対するX線・中性子線イメージングの適用性評価に向けて」というテーマで話題提供を行いました。放射光を用いたX線CTでもうまく撮影できない化石を中性子線で分析しているというお話です。

河部氏のお話のあと、中性子による分析に関連して放射化分析の話題が出ました。放射性核種から放出される放射線を調べることで元素の定量分析ができるということです。また、恐竜のX線CT撮影の話題から、CT撮影の意義に対する問いかけがありました。河部氏から、装置の進歩によって解像度が上がり、新しいことが分かるようになったことが紹介されると、考古学者がCT装置の機能の違いについて質問が出るなど、議論が盛り上がりました。

関連記事・ページ

- 2025.06.25 デジタル時代の恐竜学者にインタビュー

- 2025.06.10 【6/16開催】Q-ONDAユニット研究会 初開催のお知らせ

- 2024.11.14 学際ハブの研究会「ユニット」が始動:初のユニット「金属製考古資料分析ユニット」の第一回研究会が東北大学総合学術博物館からのオンライン中継で開催されました